Когда мы говорим «Google», многие представляют себе привычную строку, куда вбиваешь вопрос. Но настоящая история компании — это не биографии Ларри Пейджа и Сергея Брина. Главное в том, что Google создал и довел до совершенства технологии онлайн-маркетинга, которые перевернули мировую экономику.

Я, бизнес-аналитик и маркетолог Владимир Кривов, раскрою секреты, которые Google обычно прячет между строк своих пресс-релизов. Все привыкли думать, что это компания про поиск ключевых фраз. Но на самом деле Google — это колоссальная рекламная машина.

С первых же дней существования, в 1996 году, Google поставила цель стать одной из самых влиятельных корпораций в мире. От маленького стартапа в гараже, где собирались основатели, до технологического гиганта, влияющего на политику государств, Google прошла путь, полный триумфов, скандалов и противоречий.

История Google началась когда Ларри Пейдж и Сергей Брин, студенты Стэнфордского университета, начали работать над проектом поисковой системы, которая могла бы ранжировать страницы в Интернете на основе их взаимосвязей. Проект, изначально называвшийся «BackRub», вскоре эволюционировал в Google — имя, которое было выбрано как игра слов от математического термина «гугол» (googol), обозначающего число, состоящее из единицы и ста нулей.

В конце 1990-х годов интернет представлял собой хаотичное пространство, где сайты было трудно упорядочить. Проект «BackRub» Ларри и Сергея изначально задумывался как умная система ранжирования страниц. Но довольно быстро стало ясно: тот, кто контролирует поиск, контролирует потоки внимания. А внимание в цифровую эпоху — это деньги.

Google встроила в свой поиск модель аукциона рекламных мест. В 2000 году был запущен AdWords (сегодня Google Ads) — система, где рекламодатели платят за клики по объявлениям, показываемым рядом с результатами поиска. Именно эта технология превратила Google из университетского проекта в самую прибыльную рекламную платформу в истории.

Классическая реклама покупается за фиксированную сумму: баннер повесили, счет выставили. У Google все устроили иначе. За каждый показ или клик рекламодатели соревнуются в реальном времени. Алгоритм учитывает не только ставку, но и качество объявления: насколько оно релевантно запросу пользователя.

Так родилась концепция аукциона внимания, где миллионы компаний ежедневно конкурируют за миллиарды поисковых запросов. Эта технология задала новый стандарт: платить нужно не за показ, а за реальный результат.

Мало кто знает, что первый шаг Google в мир рекламы оказался связан вовсе не с банками или IT-компаниями, а с самым что ни на есть «домашним» бизнесом. В 1999 году в Калифорнии существовал небольшой онлайн-магазин с говорящим названием Lunardi’s Ducks. Владельцы торговали утками — живыми и мясными, а также сопутствующими продуктами. Именно они стали первыми клиентами экспериментальной рекламной системы Google.

Тогда поисковик только искал модель монетизации: идея показа рекламы рядом с результатами поиска выглядела рискованной. Казалось, что пользователи уйдут, увидев коммерцию в чистом виде. Но тест с «Lunardi’s Ducks» показал обратное. Реклама, основанная на поисковом запросе, оказалась полезной: люди действительно переходили по ссылке, потому что искали конкретный товар.

Эффект оказался настолько убедительным, что внутри компании быстро приняли решение развивать сервис в полноценный продукт. Так родился AdWords — система, которая позже превратила Google в крупнейшего игрока на рынке онлайн-маркетинга.

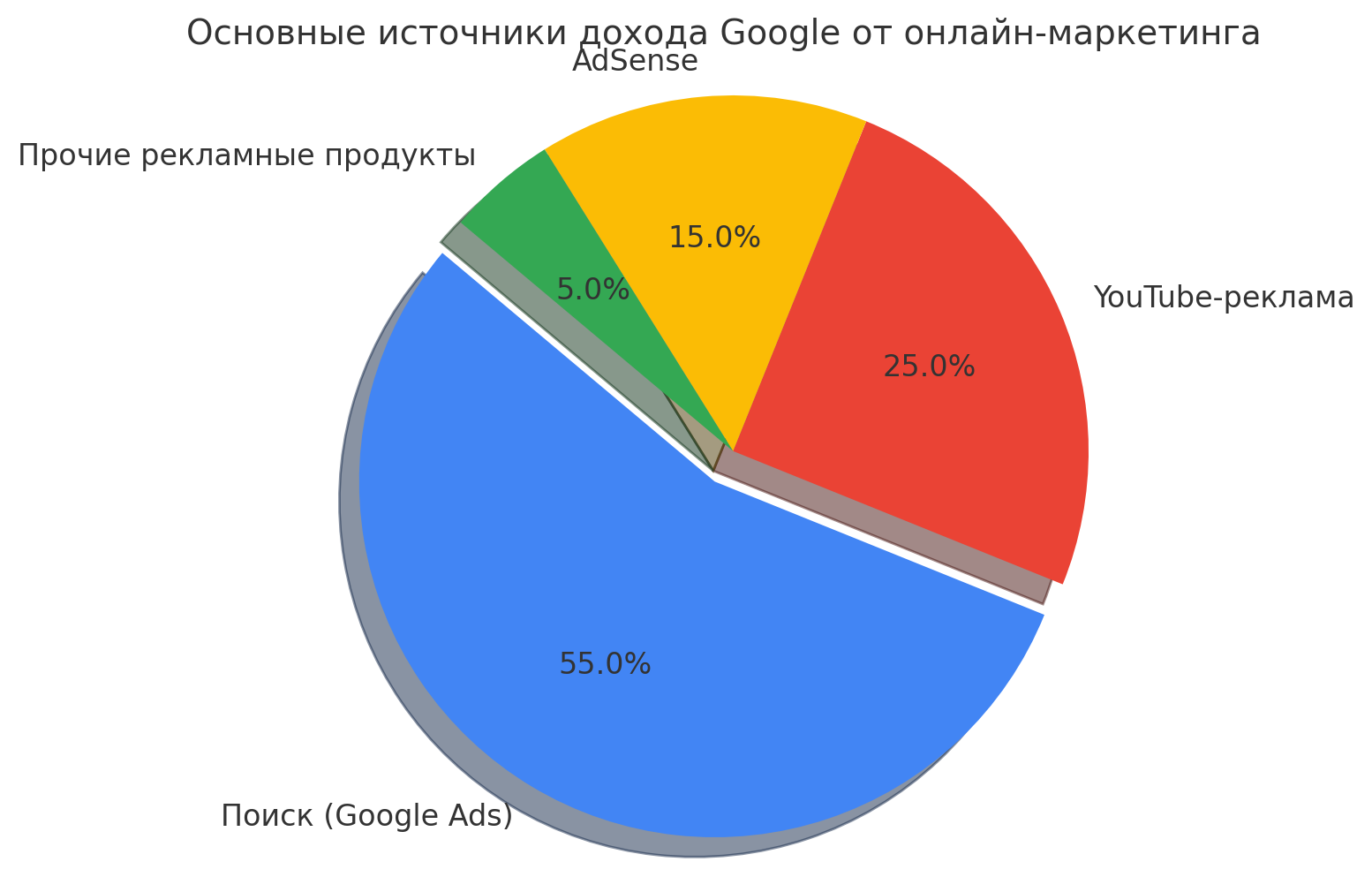

Через несколько лет Google пошла дальше и запустила AdSense. Если Ads помогал рекламодателям, то AdSense дал возможность миллионам владельцев сайтов зарабатывать. Веб-мастер встраивал блоки объявлений от Google, а алгоритмы автоматически подбирали рекламу под интересы посетителей.

В итоге каждый сайт, от блога студента до крупного новостного портала, превратился в рекламную площадку. Именно благодаря этой системе Google смогла охватить не только поиск, но и весь интернет.

Если вы предприниматель, у которого есть сайт, и вы чувствуете, что все застопорилось: клиенты заходят, но не покупают, продвижение буксует, а конкуренты будто бегут на моторных лодках, пока вы гребете на надувном круге, — самое время включить тяжелую артиллерию идей. Я предлагаю формат, который работает на практике: мозговой штурм с командой специалистов.

Сценарий простой: я беру на себя роль модератора, держу структуру и темп, чтобы обсуждение не превращалось в хаос, а вы получаете свежий взгляд со стороны. В штурме участвует команда моих уникальных специалистов. Это люди, которые каждый день решают задачи в реальных проектах: маркетологи, SEO-оптимизаторы, SEO-журналисты, программисты, айтишники и эксперты по продажам. Вместо дежурных советов вы услышите конкретные идеи, а главное — увидите новые направления для развития бизнеса.

Такие сессии помогают поймать то, что ускользает изнутри. Иногда достаточно изменить акценты в продвижении, подтянуть технические моменты на сайте или перестроить стратегию продаж — и проект начинает расти. Мы смотрим на ваш бизнес как команда с разных сторон и собираем полную картину.

Формат можно выбрать удобный: онлайн-встреча, если вы хотите подключиться из любой точки мира, или встреча в офисе, где атмосфера живого общения часто дает еще более мощный эффект. В обоих случаях результат один — идеи, которые реально можно внедрять.

Если вы готовы перестать буксовать и хотите, чтобы ваш бизнес снова набрал скорость, закажите мозговой штурм здесь.

Сегодня кажется привычным, что реклама в интернете может стоить дорого. Но в начале 2000-х это выглядело как безумие. Когда Google только разворачивала систему AdWords, большинство ставок за клик измерялись центами или единицами долларов. Однако в отдельных отраслях — прежде всего в страховании, юридических услугах и финансовых консультациях — конкуренция оказалась настолько жесткой, что стоимость одного клика взлетала до ста долларов и выше.

Для бизнеса это стало настоящим открытием. Вместо неопределенного эффекта от газетной полосы или телевизионного ролика компания получала конкретного пользователя, который сам вводил в поиске запрос вроде «адвокат по ДТП» или «страховка жизни». Ценность такого лида была колоссальной: шанс на сделку окупал даже огромные рекламные расходы.

Феномен «клика за $100» стал знаковым. Именно тогда маркетологи и инвесторы поняли, что поисковая реклама превращается в новый медиарынок, а Google меняет правила игры. Реклама в интернете впервые стала дороже, чем традиционные СМИ, и с этого момента цифровой маркетинг окончательно вышел на первый план.

Сегодня любой маркетолог знает термин Quality Score — показатель качества объявления в Google Ads. Но мало кто помнит, что изначально эта метрика появилась вовсе не как инструмент для заработка. В начале 2000-х перед командой Google стояла другая задача: отсеять «мусорные» объявления, которые не имели отношения к поисковому запросу и раздражали пользователей.

Алгоритм должен был оценивать, насколько текст объявления и целевая страница соответствуют запросу. Предполагалось, что это поможет очистить выдачу и сохранить доверие к поиску. Однако довольно быстро оказалось, что система способна на большее. Quality Score начал напрямую влиять на то, чье объявление окажется выше в выдаче, даже если ставка у конкурента выше.

Так Google получила инструмент двойного воздействия:

для пользователей — поиск стал чище и полезнее, ведь «спамные» ссылки отсеивались;

для рекламодателей — появилось требование не только платить, но и делать объявления качественными и релевантными.

Именно этот баланс стал золотой жилой. Благодаря Quality Score Google не просто фильтровала рекламу, а фактически обучала рынок писать тексты, подбирать ключи и оптимизировать страницы так, чтобы они соответствовали ожиданиям аудитории.

Со временем алгоритм превратился в ядро всей модели Google Ads: от него зависят позиции, цена за клик и даже общая эффективность кампании. Ирония в том, что технология, задуманная как «санитар поиска», превратилась в главный механизм, на котором компания зарабатывает миллиарды и генерирует триллионы кликов по всему миру.

Сегодня YouTube ассоциируется с рекламой: прероллы, баннеры, интеграции с блогерами. Но мало кто помнит, что в самом начале платформа задумывалась совершенно иначе. Ее основатели из Google обсуждали модель платной подписки: пользователи должны были вносить деньги за доступ к видеоконтенту, а часть дохода распределялась бы между авторами.

Проблема в том, что в середине 2000-х интернет-пользователи еще не привыкли платить за онлайн-видео. Пиратские сайты с бесплатным контентом буквально душили идею подписок. Когда Google приобрела YouTube в 2006 году, компания быстро отказалась от платной модели. Вместо этого была внедрена знакомая по AdWords логика: монетизация через рекламу.

Этот шаг оказался поворотным. За несколько лет YouTube стал:

крупнейшей площадкой для видеорекламы в мире;

главным каналом продвижения для брендов и малого бизнеса;

местом, где блогеры впервые начали зарабатывать на просмотрах.

Переход на рекламную модель изменил рынок окончательно. Конкуренты вроде Vimeo или Dailymotion пытались развивать подписки и платный контент, но не смогли соперничать с бесплатным доступом, который оплачивали рекламодатели.

Так YouTube превратился в рекламную экосистему, где интересы зрителей, авторов и брендов сошлись в одной точке. Решение Google отказаться от подписок и сделать ставку на рекламу стало не просто бизнес-ходом, а стратегией, которая обеспечила платформе мировое лидерство.

Когда Google в 2006 году купила YouTube, это выглядело как странный шаг. Но сегодня очевидно: видеохостинг стал второй по значимости рекламной экосистемой после поиска.

Форматы рекламы на YouTube — от коротких прероллов до интеграций с блогерами — формируют отдельный пласт онлайн-маркетинга. Видеореклама сочетает возможности таргетинга (по интересам, возрасту, местоположению) с мощным эффектом визуального воздействия. И снова — алгоритм решает, какое видео кому показать, чтобы вероятность клика была максимальной.

В 2013 году Google устроила первоапрельскую акцию, которую многие сначала восприняли всерьез. На официальном сайте появилась презентация сервиса Google Nose — поисковика запахов. Пользователю предлагали «понюхать» результаты поиска, поднеся устройство к лицу. Формально это был розыгрыш в стиле компании, но сама идея не возникла на пустом месте.

Внутри Google действительно обсуждали перспективы сенсорных технологий как нового канала маркетинга. Логика проста: если реклама задействует зрение и слух, почему бы не подключить обоняние? Для маркетологов запах — мощный инструмент, напрямую связанный с эмоциями и памятью.

Сценарии, которые рассматривались исследователями, выглядели так:

Рекламные кампании для ресторанов и кафе. Пользователь ищет пиццу — устройство передает аромат свежей выпечки.

Продвижение парфюмерии и косметики. Тестовые запахи можно было бы «передавать» прямо через гаджет.

Туризм и путешествия. Поиск по «Мальдивы» сопровождался бы запахом океана и кокоса.

Розничная торговля. Магазины могли бы собирать клиентов с помощью «ароматных баннеров».

Технология так и осталась на уровне футуристических идей, но сам факт обсуждения показал: Google рассматривает маркетинг не как ограниченный набор инструментов, а как поле для экспериментов, где даже запах может стать каналом коммуникации с клиентом.

Еще в начале 2000-х Google начала работать с тем, что сегодня называют поведенческим таргетингом. Внутри компании существовала команда, которая тестировала возможность анализировать содержимое электронных писем в Gmail, чтобы показывать пользователям более релевантную рекламу.

По замыслу инженеров, автоматический алгоритм мог «читать» ключевые слова в письмах и подбирать объявления под интересы конкретного человека. Если в переписке обсуждалась поездка в отпуск, пользователю показывались туры и билеты; если речь шла о покупке дома — объявления о кредитах и страховках.

Эта идея вызвала настоящий скандал. Журналисты и правозащитники обвиняли Google в нарушении приватности и вторжении в личную жизнь. Компания тогда настаивала, что письма не просматривают люди, а работает исключительно машина. Конфликт удалось замять, но сам эксперимент стал отправной точкой.

Именно эти первые шаги легли в основу современных систем таргетинга. Сегодня реклама учитывает историю поиска, местоположение, интересы и сотни других факторов — и все это выросло из того самого опыта, когда Google решила связать содержание личной переписки с рекламными объявлениями.

Одна из первых курьезных историй, связанных с Google, заключается в том, что Пейдж и Брин пытались продать свою технологию другим компаниям, включая Yahoo и Excite, за сумму около миллиона долларов. Однако никто не проявил интереса к их предложению. В результате они решили развивать проект самостоятельно, что в конечном итоге привело к созданию крупнейшей поисковой системы в мире.

Один из самых известных и одновременно противоречивых аспектов корпоративной культуры Google — это ее девиз «Don’t be evil» («Не будь злом»). Этот лозунг был включен в кодекс корпоративного поведения компании и символизировал ее стремление оставаться этичной и добродетельной в своих действиях.

Но по мере роста компании и расширения ее влияния на мировой рынок, этот девиз все чаще подвергался критике. Многие обвиняли Google в том, что ее действия не всегда соответствовали заявленному идеалу. Особенно громкими были скандалы, связанные с приватностью данных, сотрудничеством с правительствами и монополизацией рынка цифровой рекламы.

В 2018 году стало известно, что Google тихо убрала девиз «Не будь злом» из своего кодекса корпоративного поведения, что вызвало волну общественного негодования и сомнения в искренности ее первоначальных намерений.

Google неоднократно становилась объектом критики за свое сотрудничество с государственными структурами США и военными организациями. Одним из самых громких скандалов стал проект Maven, в рамках которого Google работала с Министерством обороны США над созданием технологий искусственного интеллекта для анализа видео, снятых беспилотниками.

Когда информация о проекте стала известна широкой общественности, внутри компании начались протесты. Тысячи сотрудников Google подписали петицию с требованием прекратить сотрудничество с военными, заявив, что это противоречит пацифистским принципам компании. В итоге Google была вынуждена отказаться от участия в проекте, хотя этот случай оставил негативный след на ее репутации.

Кроме всего, Google столкнулась с критикой за свою работу в Китае, где компания запустила цензурированную версию своей поисковой системы в 2006 году. Этот шаг был воспринят многими как компромисс с цензурой в обмен на доступ к огромному китайскому рынку. В 2010 году Google приняла решение прекратить цензуру поиска в Поднебесной и перенести свои серверы в Гонконг, что привело к закрытию многих ее сервисов в стране.

Google неоднократно подвергалась критике за способы сбора и использования данных пользователей. В 2010 году разразился скандал, связанный с проектом Street View, когда выяснилось, что автомобили Google, занимающиеся съемкой улиц, также собирали данные о Wi-Fi сетях, включая персональные данные пользователей.

Этот случай привел к расследованиям в разных странах. Google признала, что сбор данных был ошибкой, и заявила, что они были удалены. Однако это не остановило волну критики и привлекло внимание к более широкой проблеме конфиденциальности.

Главная инновация Google заключалась в том, что компания научилась превращать поведение пользователей в товар. Поисковые запросы, история просмотров на YouTube, геолокация Android-устройств, маршруты в Google Maps — все это формирует профили аудитории.

Эти данные используются для гиперточного таргетинга рекламы. Если человек ищет «купить кроссовки», он тут же видит спортивные бренды; если интересуется билетами в Италию, Google покажет ему туры и отели. Так работает современный онлайн-маркетинг: реклама становится персональной и практически невидимой.

Разумеется, столь мощные технологии не могли обойтись без критики. Google обвиняли в монополизме, в нарушении приватности и в том, что она фактически диктует правила глобального маркетинга.

Антимонопольные дела: в 2017 году ЕС оштрафовал Google на 2,42 млрд евро за продвижение собственных сервисов в ущерб конкурентам.

Конфиденциальность: скандалы с отслеживанием геолокации даже при отключенных настройках показали, насколько глубоко встроена система сбора данных.

Этика ИИ: эксперименты с искусственным интеллектом вызывают вопросы — насколько допустимо использовать алгоритмы для управления поведением миллиардов людей.

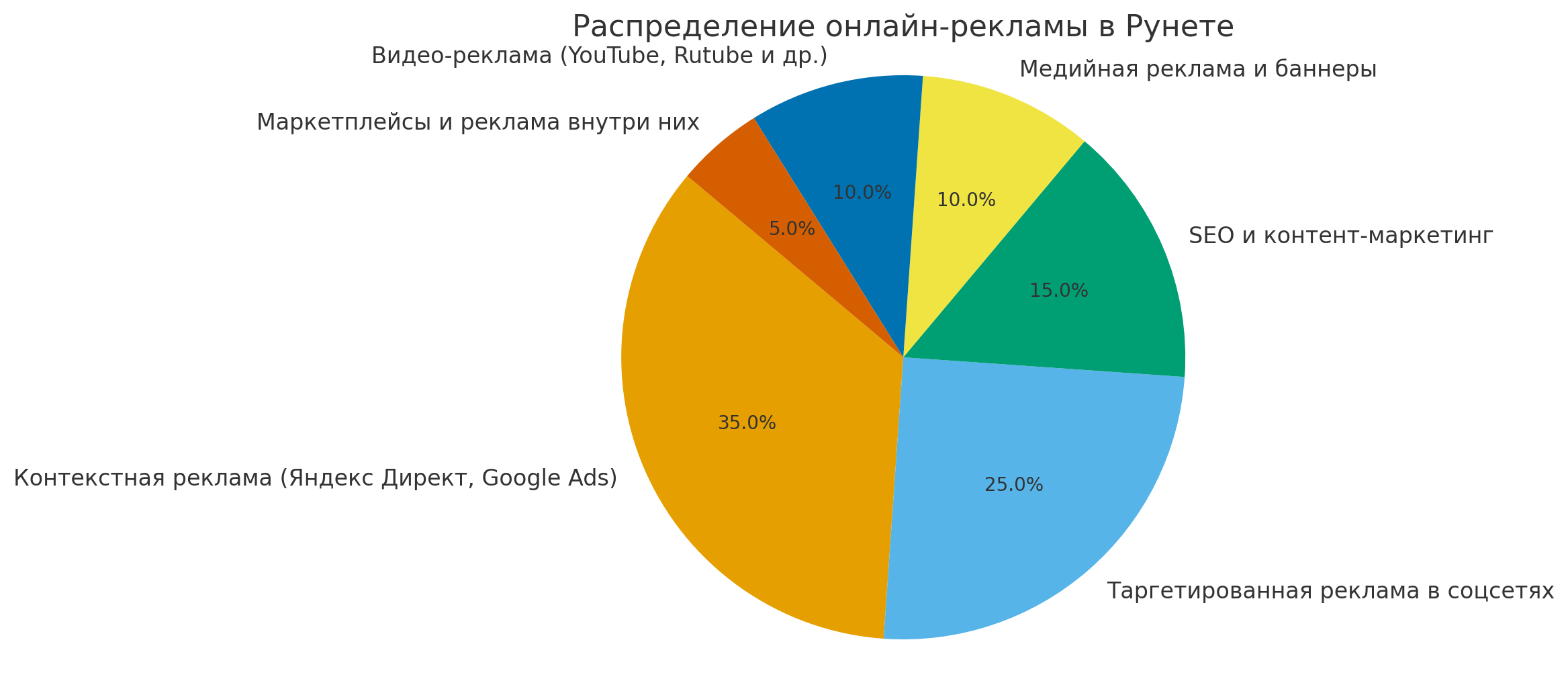

Отмечу, что рынок онлайн-рекламы в России традиционно держится на двух китах — Google и Яндекс. Но эти киты ведут себя очень по-разному.

Яндекс в последние годы окончательно закрепился в роли главного игрока: по оценкам агентств, его доля в поисковой рекламе уже переваливает за две трети. Причина проста — он встроен в российскую цифровую инфраструктуру, от карт до маркетплейсов, и пользуется поддержкой локальных бизнесов. Контекстная реклама через Яндекс.Директ остаётся для большинства компаний базовым инструментом: высокая точность таргетинга, продвинутая аналитика и доступ к аудитории, которая в основном предпочитает искать «по-русски».

Google, несмотря на более глобальные инструменты и бренд, постепенно утратил часть влияния на рынке. Формально его сервисы сохраняются, но ограниченная монетизация и уход многих рекламодателей в сторону отечественных площадок делают его менее заметным в бюджетах российских компаний. Тем не менее там, где важна аудитория с международным фокусом или продвинутые рекламные форматы (например, в YouTube), Google Ads всё ещё остаётся востребованным.

В сухом остатке: Яндекс выигрывает за счёт локализации и универсальности экосистемы, Google держится на глобальном весе и видеоплатформе. Для бизнеса это означает, что стратегия должна учитывать обе площадки — распределяя бюджеты между Яндекс.Директом и Google Ads в зависимости от целей: локальные продажи внутри России или выход на международный рынок.

Одним из самых любопытных экспериментов внутри Google стало сравнение точности прогнозов человека и машины. Маркетологи традиционно полагались на опыт: выбирали заголовки, картинки и ключевые слова, исходя из интуиции и статистики прошлых кампаний. Но когда к делу подключили алгоритмы машинного обучения, оказалось, что искусственный интеллект способен видеть закономерности, которые для человека просто незаметны.

Внутренние исследования показали: нейросети могут предсказывать CTR (показатель кликабельности) с невероятной точностью — до 90%. Машина анализировала тысячи факторов одновременно: от времени суток и устройства пользователя до длины заголовка и скрытых корреляций между словами. Там, где маркетолог видел лишь «удачное объявление», алгоритм фиксировал десятки микро-паттернов поведения аудитории.

Результат оказался ошеломляющим. Эксперименты показали, что автоматические модели дают более стабильный и прогнозируемый результат, чем работа целых отделов специалистов. Это стало толчком к массовому внедрению автоматизированных кампаний.

Сегодня в Google Ads можно запустить кампанию, где алгоритм сам подбирает ставки, оптимизирует тексты и распределяет бюджет. Роль человека постепенно смещается: он задает цели и ограничения, а все остальное доверяется системе. Машина фактически стала главным медиапланером современного онлайн-маркетинга.

Google редко говорит об этом вслух, но ее рекламные продукты устроены так, чтобы рекламодатель чувствовал себя игроком в цифровую игру. Интерфейс Google Ads создавался не только как инструмент управления кампаниями, но и как система, которая мягко подталкивает бизнес к новым расходам. Этот прием в маркетинге называют поведенческим дизайном, а в игровой индустрии — геймификацией.

Работает это так: рекламодатель видит «уровни», «баллы» и «рекомендации», которые выглядят как дружеские советы, но на самом деле стимулируют увеличение бюджета. Визуальные элементы, напоминания и «оценка аккаунта» превращают настройку рекламы в процесс, похожий на прохождение игры.

Приемы невидимой геймификации:

Оценка эффективности кампании. Система показывает процент оптимизации и подталкивает довести его до 100%, предлагая повысить ставки или добавить ключевые слова.

Значки и уведомления. Аккаунт получает «рекомендации» и визуальные метки, создающие ощущение, что что-то упущено.

Автоматические подсказки. Алгоритмы советуют расширять кампании: добавить аудитории, включить дополнительные площадки, увеличить дневной бюджет.

Сообщения о «потенциальных потерях». Google показывает, сколько кликов вы якобы «теряете», если не увеличите ставку или не активируете новый инструмент.

Реализация принципа награды. После выполнения рекомендаций рекламодатель видит рост показателей, что закрепляет желание «играть» дальше.

Эта система не выглядит агрессивной, но работает безотказно: владельцы бизнеса воспринимают рекомендации как обязательные шаги и постепенно расширяют кампании. В итоге Google фактически обучает предпринимателей тонкостям онлайн-маркетинга, но делает это через скрытую игровую механику, где главный результат всегда один — рост расходов на рекламу.

Компания Google выстроила многоуровневую экосистему, где каждый шаг пользователя становится частью маркетинговой стратегии.

Поиск — ключ к намерениям.

Реклама — источник дохода.

YouTube — визуальная витрина для брендов.

AdSense — способ вовлечь всех игроков рынка.

Данные — фундамент таргетинга.

Эта модель сделала Google лидером онлайн-маркетинга, а сам термин стал ассоциироваться с ее технологиями.

Другой громкий скандал разразился в 2018 году, когда стало известно, что Google продолжает отслеживать местоположение пользователей даже после того, как они отключили функцию геолокации в настройках своих устройств. Этот случай вызвал множество судебных исков и стал еще одним ударом по репутации компании.

Google неоднократно сталкивалась с обвинениями в нарушении антимонопольного законодательства. В 2017 году Европейская комиссия наложила на компанию рекордный штраф в размере 2,42 миллиарда евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем. Google была обвинена в том, что она продвигала свои собственные сервисы (такие как Google Shopping) в результатах поиска в ущерб конкурентам.

Этот штраф стал лишь одним из нескольких крупных антимонопольных дел, которые продолжают преследовать компанию в разных странах. В 2020 году Министерство юстиции США подало иск против Google, обвиняя ее в монополизации рынка интернет-поиска и цифровой рекламы. Этот случай может стать одним из крупнейших антимонопольных процессов в истории и повлиять на будущее всей технологической отрасли.

Были у завоевателя мира и сексуальные скандалы. Движение #MeToo, начавшееся в Голливуде, затронуло и технологическую индустрию, включая Google. В 2018 году мир узнал о том, что компания выплатила миллионы долларов в виде «золотых парашютов» руководителям, обвиненным в сексуальных домогательствах к подчиненным. Самым громким случаем стало увольнение Энди Рубина, создателя операционной системы Android, которому при этом выплатили около 90 миллионов долларов компенсации.

Эти новости вызвали массовые протесты среди сотрудников Google, и в ноябре 2018 года около 20 000 работников по всему миру организовали забастовку, требуя большей прозрачности и справедливости в отношении вопросов сексуальных домогательств. Руководство Google было вынуждено принять меры, включая изменение политики в отношении таких случаев.

Сегодня Google активно развивает технологии искусственного интеллекта, однако это направление деятельности также сопровождается многочисленными этическими конфликтами. В 2020 году разразился скандал, связанный с увольнением Тимнит Гебру, ведущего исследователя Google в области этики искусственного интеллекта. Гебру была уволена после того, как она выразила беспокойство по поводу работы компании над проектами, которые, по ее мнению, могли усилить социальные предвзятости и нанести вред уязвимым группам населения - старикам, инвалидам, детям и даже сексуальным извращенцам.

Многие исследователи и активисты выразили поддержку Гебру и осудили Google за подавление научных исследований, которые могут не соответствовать коммерческим интересам компании. Этот инцидент вызвал опасения по поводу возможных последствий использования таких технологий.

На этом фоне Google всегда позиционировала себя как компания с открытой корпоративной культурой, где каждый сотрудник может высказать свое мнение и быть услышанным. Однако за последние годы внутри компании назрел ряд конфликтов, которые поставили под сомнение эту репутацию.

Один из таких случаев произошел в 2017 году, когда инженер Джеймс Деймор опубликовал внутренний меморандум, в котором он критиковал политику разнообразия Google, утверждая, что биологические различия между мужчинами и женщинами могут объяснять разницу в представительности полов в ИТ-индустрии. Этот документ вызвал бурные дебаты как внутри компании, так и в обществе в целом, а Деймор был уволен.

Еще один крупный конфликт случился в 2019 году, когда несколько сотрудников Google заявили о том, что компания увольняет их за участие в организации протестов и за критику руководства. Эти обвинения привели к расследованию и вызвали широкое обсуждение о свободе выражения мнений и правах работников в крупнейших корпорациях.

Чуть не забыл, в 2018 году стало известно о проекте Dragonfly — секретной инициативе Google по созданию цензурированной версии своей поисковой системы для Китая. Проект предусматривал блокировку результатов поиска по таким запросам, как «права человека» и «демократия», что вызвало волну протестов среди правозащитников.

Многие видели в этом проекте противоречие с основными принципами Google, такими как свобода информации и борьба с цензурой. Под давлением общественности Google была вынуждена прекратить разработку проекта Dragonfly, однако этот случай оставил серьезные вопросы о том, насколько компания готова идти на компромиссы ради доступа к прибыльным рынкам.

Сегодня компания активно развивает искусственный интеллект. Уже сейчас рекламные кампании все чаще управляются не людьми, а алгоритмами, которые сами выбирают аудиторию, креативы и даже формулировки объявлений.

Вопрос в том, останется ли у бизнеса свобода выбора или все окончательно окажется в руках алгоритмов. Google же продолжает двигаться к цели: стать не просто окном в интернет, а системой, управляющей экономикой внимания.

В декабре 2019 года Ларри Пейдж и Сергей Брин объявили о своем уходе с руководящих постов в Alphabet, материнской компании Google, которую они основали в 2015 году. Их уход стал концом целой эпохи в истории компании, и передача руководства Сундару Пичаи ознаменовала начало новой фазы в развитии Google.

Google — это компания, которая изменила мир, став синонимом поиска информации в Интернете и лидером в области технологий. Однако путь к этому успеху был полон негатива. От обвинений в монополизме и нарушении приватности до конфликтов с сотрудниками и — все это часть истории Google, которая показывает, насколько сложным и противоречивым может быть путь к вершине в мире интернета.

Хотя Пейдж и Брин продолжают играть роль в стратегическом управлении компанией, их уход вызвал множество вопросов о будущем Google. Сможет ли компания противостоять вызовам времени? Как изменится корпоративная культура и стратегический курс компании под новым руководством? Время покажет, но одно можно сказать наверняка: Google еще не раз станет источником новостей, как позитивных, так и скандальных.

Итог всегда один: маркетинг в онлайне не терпит случайностей и хаотичных действий. Даже самая яркая идея без стратегии, аналитики и технической поддержки быстро теряет эффект. Если вы хотите, чтобы ваш бизнес не растворился в шуме интернета, а занял прочное место в поиске и в головах клиентов, доверьтесь тем, кто в этом живет каждый день. В компании РОСТСАЙТ я и мои коллеги выстраиваем маркетинг системно: от SEO-продвижения сайта и контекстной рекламы до комплексной технической поддержки. Обратитесь к профессионалам, и ваш проект начнет работать на результат, а не на удачу.

Визуальный контент произведены РОСТСАЙТ с соблюдением норм авторского и имущественного права